|

|

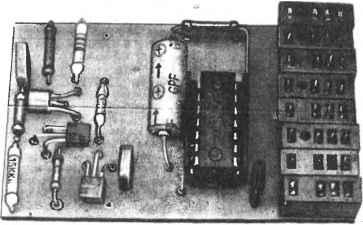

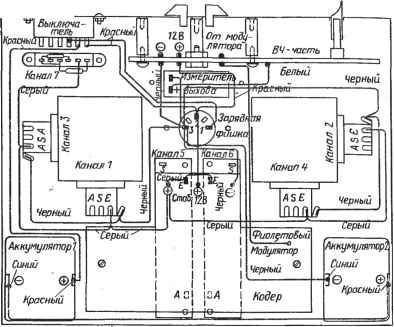

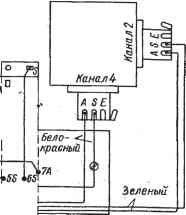

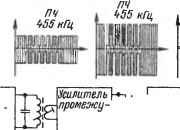

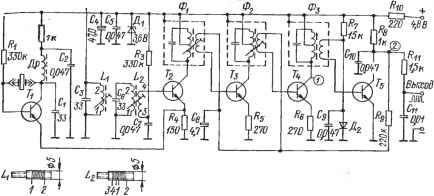

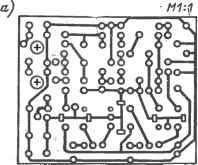

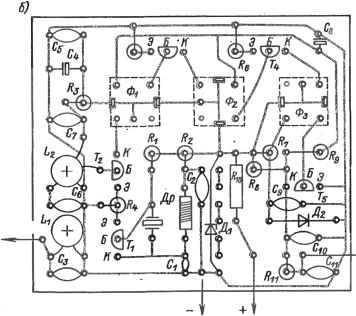

Главная » Дистанционное управление моделями 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 28  Рис. 153. Монтаж семиканального декодера. . Семиканальный декодер будем собирать сразу на печатной плате (рис. 152 и 153). Необходимо предусмотреть возможность смены декодеров в корпусе приемника, поэтому размеры платы у семиканального декодера должны быть такими же, как у двухканального. Восьмиразрядные регистры со сдвигом имеются в двух вариантах: - ТТЛ типа 74164 с потреблением тока /ис =40-50 мА; - ТТЛ-L типа 74LI64 с потреблением тока /с =45 мА. Вариант L получил свое наименование от английского low power (малая мощность) и действительно отличается весьма незначительной потребляемой мощностью (на порядок меньшей, чем у стандартного варианта). Однако типовая частота переключения для варианта L составляет 3 МГц, тогда как у стандартного варианта она около 20 МГц. Частота переключения, используемая в наших устройствах, существенно ниже 3 МГц, поэтому (если удастся приобрести) предпочтительнее пользоваться вариантом L, так как в результате этого значительно удлиняется время эксплуатации приемника. У обоих вариантов ИС одинаковое расположение выводов. Мы монтируем Кодер - последний изготовленный нами блок передатчик передатчика. Теперь остается только вмонтиро- вать его вместе с механизмом ручки управления в корпус передатчика и соединить блоки между собой соответствующими проводами. ВЧ-часть передатчика и кодер уже были предварительно настроены, что существенно упрощает дальнейшие работы. В первую очередь следует соединить согласно монтажной карте (рис. 154) батареи (кадмиево-никелевые аккумуляторы 6 В/500 мА ч) кварцевый резонатор  Рис. 154. Соединение монтажных групп в корпусе передатчика: схема 1 - разводка проводов напряжения питания. друг с другом и с выключателем Вкл~Выкл, кодером, ВЧ-частъю, механизмом ручки управления и обоими резисторами с подвижными контактами, а также с выключателем седьмого канала. Лучше всего для этой цели подходит медный многожильный провод с разноцветной изоляцией. Расцветка, указанная на рис. 154, вовсе не обязательна, её следует расценивать лишь как рекомендацию, однако все же весьма желательно, чтобы плюсовой провод был красным, а минусовой - черным или синим. Если для остальных проводов будут выбраны какие-либо иные цвета, не совпадающие с рекомендованными, то на рис. 154 целесообразно сделать соответствующие пометки; это существенно облегчит в дальнейшем поиск неисправностей. К кодеру провода следует припаивать до его монтажа в корпусе передатчика, однако можно сделать это и после, если приготовить лепестки для пайки на верхней стороне печатной платы кодера. Все остальные пайки можно сделать после размещения блоков в корпусе. Для припайки проводов к выводам А обоих резисторов с подвижными контактами следует только ослабить винты крепления кодера. Разводку сигнальных проводов кодера к механизму ручек управления, к резисторам с подвижными контактами и переключателю седьмого канала выполним в соответствии со схемой, приведенной на рис. 155. При оконча- Канал 7 A SE Бело-синий -I Бело-иоричне-Вый Канал 5 Канал Б JKopu4He-Вый .Белв\- \Бет жел-\ .зеле тый' \ный ~1А 2А\ум tik  Рис. 155. Соединение монтажных групп в корпусе передатчика: схема 2 - разводка сигнальных проводов. у; 1 > - i. Рис. 156. Монтаж передатчика (вид изнутри). тельной укладке проводов в корпусе передатчика необходимо следить за тем, чтобы провода (по возможности соединенные вместе клейкой лентой) не защемлялись и не истирались подвижными частями подстроеч-ных рычагов и переменных резисторов (рис. 156) . Покончив с разводкой, закрепим обе батареи кусочками губчатой резины между рамкой задней стенки и кодером. Настройка передатчика Теперь МЫ можем заняться приведением передатчика в готовность к работе. Подвижные контакты установочных регуляторов и канальных потенциометров должны при зтом находиться в среднем положении. Привинтим антенну и вытянем ее на полную длину. Запомним важное правило: с передатчиком никогда не работают безантенны! Ведь антенна должна излучать значительную мощность высокой частоты (порядка 500 мВт). Если антенна отсутствует, эта мощность преобразуется (в оконечном каскаде) в тепло и может вывести из строя выходной транзистор. При первом включении передатчика следует контролиротать общий потребляемый ток, который не должен превышать 100 мА (при вставленном кварцевом резонаторе!). Выполнив все вышесказанное, приступим к окончательной настройке передатчика. Эта работа должна вьпюлняться в полном соответствии с общими указаниями по настройке. На расстоянии 1 м от передатчика помещают измеритель напряженности поля; при включении передатчика стрелка прибора должна заметно отклониться. Крепко держа передатчик в руках, с помощью пластмассовой отвертки настроим в резонанс антенную удлинительную катушку ./.j (см. рис. 103). Измеритель напряженности поля следует при этом удалить от передатчика настолько, чтобы стрелка отклонялась примерно на половину шкалы. Настроив антенну, зафиксируем положение сердечника катушки /.5 каплей расплавленного воска. Далее повторим настройку оконечного каскада, добиваясь регулировкой катушек L2 и максимального излучения высокой частоты. Передатчик при этом необходимо все время крепко держать в руках, благодаря чему учитывается влияние емкости рук и тела. Настроив передатчик на максимум излучения, проконтролируем еще раз общий потребляемый ток, который теперь ни в коем случае не должен превышать 150 мА. Если окажется, что он слишком велик, путем уменьшения Q и (, добьемся допустимого значения тока. Оставим передатчик включенным около 20 мин, а затем снова подстроим его на максимум излучения регулировкой /.j и L3. Добавочные сверления в верхней стенке корпуса заклеим после этого декоративной пленкой. С помощью резистора R установим стрелку измерителя выхода передатчика так, чтобы она находилась в последней трети приборной шкалы. Перемещение ее во вторую треть указывает на то, что излучение уменьшилось из-за разряда аккумулятора. Работу передатчика в этом случае необходимо прервать и подзарядить аккумулятор (или сменить батареи). Настройка импульсного блока передатчика осуществляется с помощью приемника и следящей системы. Супергетеродинныи приемник пропорциональной системы Модели с дистанционным управлением с каждым годом становятся все более популярными. Найти для запуска моделей уединенную местность в на]пи дни довольно трудно, будь это акватория для моделей судов или склон для моделей планеров, поэтому возникает проблема обеспечения совместной работы нескольких моделей с дистанционным управлением (в том числе и во время соревнований). Решается эта проблема путем выбора определенной конструкции устройства. В соответствии с международными правилами о распределении диапазонов частот для диапазона 27,12 МГц± 0,6%, отведенного для дистанционного управления (см. приложение 8), следует строить приемники с полосой пропускания Д/= 10 кГц. Из приложения 8 видно, что в указанном диапазоне могут работать парагшельно 12 передатчиков дистанционного управления и при этом сохраняется еще достаточное отстояние между соответствующими полосами частот. Исходя из наименьшей длительности передаваемых передатчиком импульсов, получаем, что передатчик должен иметь полосу пропускания по видеочастоте шириной около 3,5 кГц. Тогда полоса пропускания передатчика по высокой частоте составит 7 кГц (удвоенная ширина полосы пропускания по видеочастоте). Нашими средствами (путем использования обычных кварцевых резонаторов) добиться полосы пропускания уже 7 кГц практически невозможно. У реальных передатчика и приемника полоса пропускания всегда несколько шире, чем здесь было показано. Наряду с этим приемник цифрового устройства должен удовлетворять и требованиям достаточной чувствительности, простоты и жесткости конструкции и т. д. Всем этим условиям соответствует супергетеродинный приемник. Как работает . Принцип действия супергетеродинного приемни- супергетеродинныи поясним с помощью структурной схемы Приемник (рис. 157). Высокочастотный сигнал подается с антенны на входной контур (с резонансной частотой 27,12 МГц), являющийся первым селектором. Усиливать колебания столь вь]сокой частоты (27,12 МГц) в последующих каскадах при полосе пропускания Д / < 7 кГц достаточно трудно. Воспользуемся поэтому принципом преобразования частот, широко применяемым в вещательных приемниках. С помощью преобразования частот мы получаем из вьюокочастотного сигнала сигнал существенно более низкой постоянной частоты, которую называют промежуточной (ПЧ) . Колебания такой частоты относительно несложно усиливать до необходимого значения с помощью каскадов, обладающих высокой избирательностью и обеспечивающих заданную полосу пропускания. Промежуточную частоту мы получаем путем смешения принятого высокочастотного сигнала с колебаниями другой (тоже высокой) частоты, которые вырабатывает специальный маломощный генератор - гетеро- \/ вч 21.12 МГц, Смеситель  точно, частоты ]Зп:Демоду-лятор Импульсный Выход Кварцевый генератор Рис. 157. Структурная схема супергетеродинного приемника системы дистанционного управления. дин. В соответствии со знакомой уже нам по модуляции взаимозависимостью при смешении возникают частоты /П41=/в4-/г и /ПЧ2 =/вЧ +/г- Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) со связанными колебательными контурами может оптимально усиливать только одну из этих двух промежуточных частот. Он настраивается на частоту /пчь При монтаже мы пользуемся в основном покупными деталями, поэтому выбираем для нашего УПЧ частоту 455 кГц. Это означает, что в каждом канале дистанционного управления, по которому мы будем вести передачу команд, наряду с кварцевым резонатором передатчика необходим еще и кварцевый резонатор приемника с частотой колебаний на 455 кГц ниже частоты передатчика (см. приложение 8). Далее сигнал усиливается до требуемой величины двухкаскадным узкополосным УПЧ, а затем детектируется. В последнем из блоков - импульсном усилителе - последовательность импульсов усиливается настолько, чтобы ею можно было управлять работой декодера. Рассмотрим теперь более подробно работу отдельных блоков супер-гетеродинного приемника. Что надо знать об антенне Правильным расположением и настройкой антенны можно существенным образом влиять на дальность действия и эксплуатационную надежность устройства дистанционного управления. Общепринятая длина антенны для таких устройств составляет 0,9-1,0 м. Входной фильтр рассчитывается именно на эту длину, поэтому менять ее нельзя ни в коем случае. Для приемной антенны справедливы те же положения, что и для передающей. Лучшие результаты достигаются всегда при вертикально \ Антенна тем  рис. 158. Принципиальная схема транзисторов супергетеродинного приемника. / j, . . . . - транзисторы типов SF115, SF255 и др.; - стабилитрон на 3,6 В или 4 диода DUS, соединенных последовательно (в пропускном направлении} - диод DUSj ij, Zj - катушки с обмотками из медного провода 00,3 мм (обмотка 7-2 - 11 витков, обмотка 3-4 - 4 витка) j Др - дроссель из 20 витков медного провода 0 0,2 мм иа сердечнике 0 2 мм; Ф Ф Ф. - фильтры типов LMC 4100А, ШС 4101 А, ШС 4102 А соответственно. расположенной приемной антенне. Практические советы по конструкции антенн даны в главе о размещении приемника в корпусе модели. Зачем на входе супаргетеродинного приемника дба колебательных контура? Поначалу кажется непонятным, зачем на входе супергетеродинного приемника (рис. 158) включены два колебательных контура, к тому же разнесенных в пространстве и разделенных электрически. Катушки L L2 обоих колебательных контуров удалены друг от друга примерно на 100 мм и связаны между собой только слабым взаимным магнитным полем. Благодаря этому достигается очень высокая избирательность по высокой частоте. Мы знаем уже, что промежуточная частота получается в соответствии с равенством/цч =/вч i - -/г, где /вч I - частота передатчика. Однако ту же промежуточную частоту можно получить и из соотношения /вч =/г - /вч 2 где/в 42 - частота, которая относительно частоты гетеродина /г расположена на частотной шкале зеркально к частоте /вц, и носит поэтому название зеркальной (рис. 159). Сигналы зеркальной частоты усиливались бы поэтому супергетеродинным приемником в той же мере, что и излучаемые передатчиком, и это могло бы привести к значительным по- Эеркальная ft Частота частота передатчика Рис. 159. Зеркальная частота. мехам. Однако благодаря высокоизбирательному входному контуру на усилительные каскады поступают лишь высокочастотные сигналы, лежащие в полосе от 26,957 до 27,283 МГц, а все остальные частоты подавляются. Входной контур отфильтровывает практически только нужную частоту. По этой причине колебательные контуры, обладающие подобными свойствами, называют входными фильтрами. Частоты смешиваются Транзистор Т2 (см. рис. 158) усиливает высо- кочастотный сигнал и одновременно обеспечивает получение промежуточной частоты путем смешения (исходя из соотношения /пч =/вч -/г) - /я этого необходимы колебания второй частоты (fг), которые генерирует известный нам уже по схеме передатчика маломощный генератор с кварцевой стабилизацией. При использовании вставных кварцевых резонаторов легко менять командные каналы. В приемнике кварцевый резонатор колеблется с частотой более низкой, чем в передатчике (разность между этими частотами как раз и составляет /нч). Перепутать эти кварцевые резонаторы - значит нарушить функционирование всей системы. Смешение /вч и /г происходит в эмиттерной цепи смесительного транзистора 7*2, имеющего в этой цепи общий резистор с трандисторол 7,. Смешение может произойти только при наличии элементов с шп.щ(ей-ной характеристикой. Применяемые нами транзисторы обладают ярко выраженными нелинейными характеристиками, в связи с чем необходимо кратко остановиться на возникающих в результате этого нежелательных побочных явлениях. Если излучаемые передатчиком ВЧ-колебания подвергнутся амплитудной модуляции модулирующей частотой передатчика помех, возникает перекрестная модуляция. Эффект перекрестной модуляции можно существенно снизить путем смещения рабочей точки транзистора в область с наименьшей кривизной характеристики. Такое положение рабочей точки необходимо еще и потому, что транзистор Tj должен обеспечить требуемое усиление ВЧ-колебаний и оптимальный режим смешения. Вследствие того что параметры отдельных транзисторов одной и той. же серии довольно сильно разнятся между собой, правильное положение рабочей точки определяется экспериментально путем подбора r4. а иногда и Н3. Однако полностью избежать перекрестной модуляции на практике все же не удается. Промежуточная частота Из смеси частот следует выделить желаемую усиливается (промежуточную) частоту и максимально уси- лить колебания этой частоты в последующих усилительных каскадах. Первая фильтрация промежуточной частоты 455 кГц осуществляется с помощью нагрузочного сопротивления транзистора Т2 (см. рис. 158), образованного колебательным контуром (полосовым фильтром). Полосовой фильтр выбирается с таким расчетом, чтобы он пропускал нужную нам полосу частот (455 ± 5) кГц. Известно, что полоса пропускания УПЧ должна лежать по-возможности между 5 и 10 кГц. В основном же она определяется фильтрами. Поэтому мы должны настраивать их на максимальное усиление при выбранной полосе пропускания. В первый раз промежуточная частота фильтруется фильтром 01 и усиливается последующим каскадом на транзисторе 7з. С целью согласования высокого резонансного сопротивления колебательного контура фильтра с относительно невысоким входным сопротивлением последующего транзистора колебания промежуточной частоты подаются на него со специальной катущки связи. Усилительные каскады на транзисторах 7з и Тц также работают на нагрузочные сопротивления в виде полосовых фильтров, включенных в их коллекторные контуры. Такое трехкратное селектирование оказывается оптимальным. Наиболее удачное положение рабочих точек транзисторов и устанавливают изменением сопротивлений эмиттерных резисторов и Rf добиваясь при этом максимального усиления УПЧ. Транзистор 7s выполняет сразу две функции: он должен усиливать колебания промежуточной частоты, одновременно вьшрямляя (детектируя) их. Его рабочая точка устанавливается подбором плеч делителя R- Д2. Диод при этом действует как стабилизатор (подобно стабилитрону) и одновременно ограничивает слишком большие сигналы промежуточной частоты в непосредственной близости от передатчика. Регулировка усиления В радиусе действия передатчика с выхода супергетеродинного приемного устройства дистанционного управ- приемника ления должны сниматься сигналы постоян- ной амплитуды. Это серьезная проблема, потому что если в непос^эедственной близости от передатчика приемная антенна взаимодействует с высокочастотным полем напряженностью порядка 5 В/м, то на предельной дальности напряженность поля составляет всего около 5 мкВ/м. Таким образом, амплитуда выходных сигналов должна сохраняться постоянной при изменении входного напряжения в 10 раз. Первое выравнивание столь сильно различающихся по амплитуде напряжений осуществляется с помощью диода л2 Если сигнал промежуточной частоты превышает по величине пороговое напряжение диода Д2 (~ 1,5 В), то амплитуда сигнала ограничивается (срезается). Однако одного этого ограничителя для получения выходных сигналов с постоянной амплитудой недостаточно. Необходимо еще управлять усилительными свойствами транзисторов УПЧ в зависимости от напряженности поля в месте приема. Поблизости от передатчика усиление должно быть малым, а при слабых входных сигналах, т. е. при больших удалениях модели, наоборот, максимальным. Изменение коэффициента усиления происходит автоматически и носит название АРУ (автоматическая регулировка усиления) . В цепи база-эмиттер транзистора 7, сигнал промежуточной частоты выпрямляется. С коллектора он снимается усиленным и подается далее на импульсный усилитель. Остатки высокочастотных составляющих сигнала замыкаются через конденсатор С:, о на корпус. Одновременно прило-, женное к коллектору выпрямленное напряжение промежуточной частоты (последовательность импульсов) поступает на ГЛцепочку ( 9-в). сглаживается ею и подается на базы транзисторов 7з и 1\. При высокой напряженности поля в месте приема УВЧ и УПЧ усиливают максимально. Потенциал коллектора транзистора 7, понижается, базовые токи уменьшаются, и рабочие точки транзисторов 7з и 74 смещаются в область меньшего усиления. С помощью такой АРУ напряжение выходного сигнала сохраняется приблизительно постоянным в широком диапазоне дальностей. Дальнейшее усиление демодулированного сигнала осуществляет импульсный усилитель на плате декодера.  Мы строим транзисторный супергетеродинный приемник Размеры печатной платы транзисторного супергетеродинного приемника совпадают с размерами печатной, платы декодера, с которым приемник монтируется в общем корпусе (рис. 160 и 161). Следует учитывать также, что транзисторный супергетеродинный приемник должен быть взаимозаменяемым с приемником на ИС. Схема тран-  Антенна Выход Рис. 160. Печатная плата (с) и схема расположения элементов (б) транзисторного супергетеродинного приемника.

|

Как выбрать диван  История мебели  Стили кухонной мебели  Публикации  Инверторы  Приемники |