|

|

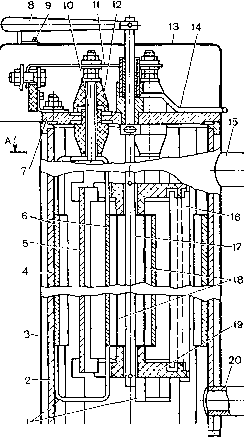

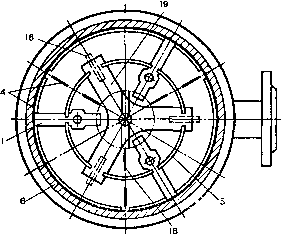

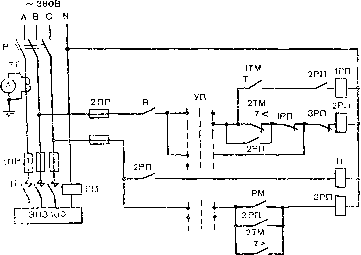

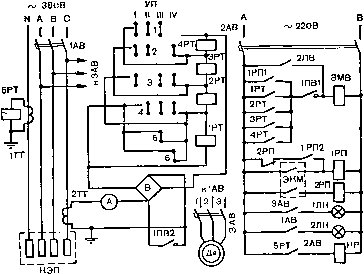

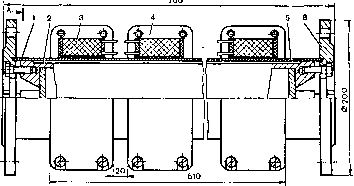

Главная » Измерение сопротивления цепи 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 26  21 22 руют специальной ручкой, перемещающей электроды на угол от О до 60°. Корпус электроводонагревателя внутри защищен изоляционными экранами, а токопроводящая система - кожухом, на котором укреплена шкала мощности. Электрическая схема управления электродного водонагревателя типа ЭПЗ-100 представлена на рисунке 19. Для теплоснабжения сельскохозяйственных объектов приме- А-А  Рис. 18. Электронагреватель типа ЭПЗ-100И2: I-скрепляющие скобы; 2 - корпус; 3 - защитный кожух; 4 - изоляционный экран; 5 - регулирующий электрод; 6 - фазные электроды; 7 - проходная крышка; 8 - регулирующая ручка; 9-шкала; 10 - токоввод; 11 - соединительные шины; 12 - проходной изолятор; 13-защитный кожух токопроводящей системы; 14 - дренаж; 15 - отводящий патрубок: 16-изоляционная пластина; 17 - ось; 18 - изоляционный экран; 19 - траверса; 20 - подводящий патрубок; 21-изоляционная прокладка; 22 - дренаж ripHMCiiCHMe электрической энергии няют электрокотельные мощностью 200, 400 и 800 кВт. При этом устраняется необходимость строительства центральных котельных и длинных теплотрасс. Основным оборудованием электрокотельной являются два или несколько проточных электродных водонагревателя ЭПЗ-1СЭ мощностью 100 кВт. Вода в отопительном контуре циркулирует благодаря работе дву.ч центробежных насосов 1,5-Кб5, один из которых рабочий, а второй - резервный. В контуре циркуляпии воды устанавливают прстизонакипиый электромагнитный аппарат  Рис. 19. Электрическая схема подсоединения к сети водонагрезателя типа ЭПЗ-100: Р-рубильник; ТТ-трансформатор тока; 1ПР, 2ПР-предо.-.ранители; К-контактор линейный; РМ-реле максимального тока; УП - униеерсальный переключатель; 1ТМ - контакт термометра; 1РП-ЗРП-про^\ежуточные реле и шламсотделитель. Подогревают воду скоростным водоводным нагревателем. Чтобы исключить вынос злектрических потенциалов из проточных электродных водоподогревателей, на них устанавливают изолирующие вставки. Теплоаккумулирующая емкость для запаса тепловой энергии представляет собой бак вместимостью от 5 до 18 в зависимости от теплопотребности объекта и продолжительности отключения электрокотельной от сети. Поверхность бака покрывают теплоизоляцией и обшивают листовой сталью. Теплотехническое оборудование электрокотельных размещают в специальном помещении. Для снижения теплопотерь теплоак-кумулятора рекомендуется разделить его на два бака с соотношением емкостей 2:3. Бак меньшего объема используют при температурах наружного воздуха от 5 до -5° С, бак большего объема используют при температурах от -5 до -12°С, оба бака одновременно - при температуре ниже -12°С. Корпус электродного котла изолируют от другого оборудования котельной и от земли. Электродные коглы устанавливают на изоляторы и закрывают кожухом или ограждением, не связанным с корпусом котла. Кожух или ограждение заземляют, подключая к нулевому проводу сети не мег'ее чем в двух точках. Промышленностью выпускается несколько типов электродных паровых котлов типа КЭПР, КЭП и др. Котельные установки для выработки пара состоят из котлов, питательных баков, насосов, соединительной арматуры, приборов контроля и аппаратуры управления. Котел состоит из цилиндрического корпуса со съемной плоской крышкой. Через проходные изоляторы токовводаьк! подается напряжение на чугунные пустотелые электроды. Антиэлектрод выполнен в виде цилиндрической обечайки. Котел имеет указатель уровня, патрубки для присоединения к питательному баку, датчику манометра и предохранительному клапану. Мощность электродных котлов регулируют изменением уровня воды, в которую погружены электроды. В схеме управления (рис. 20) предусмотрено автоматическое поддержание заданных параметров давления пара. Мощность электрических котлов регулируют в интервале 25-100 % номинального значения.  Рис. 20. Электрическая схема включения электродного котла типа КЭП; 1АВ - ЗАВ - автоматические выключатели; 1РТ-5РТ-реле максимального тока; 1ТТ, 2ТТ - трансформаторы тока; УП1 III. IVJ - универсальный переключатель с четырьмя положениями, соответствующими 25, 50, 75 и 100%-ной мощности котла; В - выпрямительный мостик; ЭМВ - электромагнитный вентиль; ДВ - двигатель привода насоса; ЭКМ - манометр электроконтактный; 1РП, 2РП - реле промежуточные; ИР - независимый расцепитель автоматического выключателя 1АВ; 1ЛК, 2ЛК - сигнальные лампы Возможность применения электродных водонагревателей и котлов в каждом конкретном случае необходимо согласовывать с Госэнергонадзором. ПРОТИВОНАКИПНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ АППАРАТЫ Надежная и качественная работа электродных водонагревателей и котлов зависит от содержания в воде солей, образующих накипь на электродах. Для борьбы с накипеобразованием применяют электромагнитные аппараты. Противонакипный электромагнитный аппарат конструкции ВНИПТИМЭСХ (рис. 21) монтируют в вертикальном положении с направлением потока воды снизу вверх. Подключают аппарат к системе трубопроводов при помощи фланцев. Аппарат  Рис. 21. Противонакипный электромагнитный аппарат конструкции ВНИПТИМЭСХ: 1-алюминиевый корпус: 2 - стальной сердечник: 3 - катущка; 4 - магнитопровод: 5 - канал для прохождения воды; 6 - фланец Еключают в циркуляционный контур систем отопления перед годогрейными котлами на воде, движущейся в обратную сторону. В зависимости от часовой производительности циркуляционных насосов аппараты включают в контур циркуляции воды с обработкой полного потока или параллельно контуру с частичным протоком воды через аппарат. Скорость воды, проходящей через аппарат, регулируют вентильными задвижками и контролируют по водомеру. Техническая характеристика электромапштного аппарата Потребляемая мощность, кВт 1,6 Число намагничивающих катушек, шт. б Диаметр провода, мм 0,8 Напряжение питания, В 220 Производительность, м'/ч 10 Скорость воды в зазоре, м/с 1,5 Масса, кг 70 ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫЕ ПОЛЫ Широкое распространение получили электрообогреваемые полы и плиты с нагревательными элементами на основе проводов ПОСХВ, ИОСХП, ПОСХВТ и неизолированного провода ПСО-5 (табл. 65). Электрообогреваемый бетонный пол сооружают следующим образом. На выделенных участках пола выбирают грунт глубиной 370-400 мм, его уплотняют, насыпают песок и укладывают гидроизоляцию из Одного слоя рубероида. Насыпают песок слоем 20-30 мм. Сверху укладывают слой теплоизоляции (котельный шлак, керамзит), на него щебень слоем 30-45 мм, а затем - электронагревательные провода. Шаг укладки должен быть 130-150 мм. Нагревательные провода покрывают бетоном марки М200 слоем 30-40 мм, сверху укладывают металлическую свар- Таблица 65. ТЕХНИЧЕСК.АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Э.ПЕКТРОНАГРЕВАТЕ.ПЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОЛОВ

ную сетку, которую присоединяют к зазел5ляю1цгму устройству не менее чем в двух точках. Толщину теплоизоляции электрообогреваемых полоз выбирают с учетом расположения их в помещении. Для обогреваемых полос пола у стен помещения толщину теплоизоляционного слоя из котельного шлака (или кера.мзита) принимают в пределах 0,16-0,18 м, а для центральных полос то.чщина теплоизоляции может быть снижена до 0,12-0,14 мм. Обогреваемые полы с неизолированными нагревателями подключают к сети напряжением 380/220 В через понижающие трансформаторы типа ТСПК-20А, ТМОБ-63 и др. напряжением 50-60 В. Электронагревательные элементы подключают к питающим кабелям в шиновом канале, стенкп которого выкладывают кирпичом, дно бетонируют и к нему прикрепляют опорные или шты-рьевые изоляторы. На изоляторах монтируют стальные шины из полосы или уголка, к которым подключают нагревательные провода. Жилы питающего кабеля подсоединяют к нагревательпы.м Таблица 66. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫХ ПОЛОВ Вид животных и птицы Рекомендуемая температура пола, С Удельная мощность, Вт/м^ Удельная обогреваемая площадь пола, м^/гол.

проводам болтовыми соединениями. Сверху шинный канал плотно закрывают бетонными плитами. Практический расчет технических данных нагревательных элементов следующий. По удельной обогреваемой площади (табл. 66) определяют общую обогревательную площадь (S, мЪ: S=Nf= , п где N - общее количество животных, гол.; f - удельная обогреваемая площадь, м^/гол.; п - допустимая плотность размещения, гол/м^. Общую установленную мощность (Р, кВт) рассчитывают по формуле Р = 5q.10- где q - удельная мощность электрообогрева, Вт/м^ (см. табл. 66). Общую длину нагревательного элемента (1, м) вычисляют по формуле где m - шаг укладки, см (для цыплят - от 5-10 см, для поросят - до 15 см); S - площадь нагреваемой поверхности, м^. Полученное значение длины нагревательного элемента (1, м) проверяют по следующей формуле: ,6 АВ 220В АОР -о4 I 1о- -0 I;о- к термосисгеме ПМ ЛС2 R2 Рис. 22. Электрическая схема управления электрообогреваемыми полами: АВ - автоматический выключатель; ЛС1, ЛС2 - сигнальные лампы; Р1, Р2 - резисторы; ПМ - магнитный пускатель, РТ - терморегулятор ПТР

|

Как выбрать диван  История мебели  Стили кухонной мебели  Публикации  Инверторы  Приемники |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||