|

|

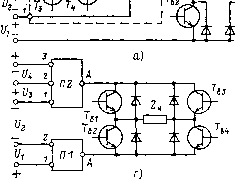

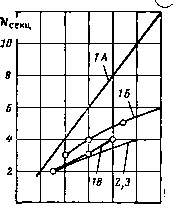

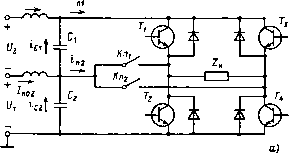

Главная » Типовые схемы инверторов 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 38 являются преобразователи относительно малой выходной мощности, относительно низкого входного напряжения и с большими коэффициентами деления (до 16, 32), значения которых могут быть выбраны с невысокой точностью. В ряде случаев для повышения допустимого входного напряжения и КПД следует использовать схемы на рис. 8.22, а, б с коэффициентами деления до 6 и до 10-12 соответственно. Схеме на рис. 8.22, б отдается предпочтение также в тех случаях, когда необходимо объединить вывод нагрузки с выводом источника питания. Расчет диодов, шунтирующих транзисторы во всех* схемах на рис. 8.22, производится по методике, приведенной в гл. 3 для инверторов с прямоугольным выходным напряжением (у=1). Емкость каждого конденсатора выбирается достаточно большой с тем, чтобы в течение полупериода изменение напряжения на конденсаторе составляло единицы процентов. В тех случаях, когда источник питания обладает большим внутренним импедансом и (или) односторонней проводимостью (выпрямитель), входные конденсаторы Ci- cxeM на рис. 8.22,6-г должны воспринимать дополнительно ток высших гармоник и реактивный ток нагрузки и расчет протекающего по ним тока проводится по методике, приведенной в гл. 3 для полумостовых схем. В схеме на рис. 8.22, а в этом случае между входными выводами включается дополнительный конденсатор Свх (см. штриховые линии) . При использовании инверторов с конденсаторными делителями напряжения-должны быть приняты меры по заш,ите или исключению перегрузок по току и (или) напряжению транзисторов и диодов во время пуска и отключения инвертора под действием зарядных и разрядных процессов в конденсаторах, особенно в схемах на рис. 8.22, в, г. Например, могут быть использованы известные системы с плавным нарастанием коэффициента заполнения и частоты импульсов управления транзисторами [8.28] или с шунтированием пусковых сопротивлений [8.29]. Схемы инверторов с конденсаторным делителем напряжения, в которых формируется ступенчатое выходное напряжение, основаны на использовании конденсаторов значительной емкости, заряжаемых и разряжаемых через нагрузку в разные полупериоды на ин тервалах разной длительности [8.30]. Данный инвертор достаточно сложен по силовой части и системе управления и способен работать лишь на активную нагрузку. Кроме того, амплитуда (высота) ступеней выходного напряжения зависит от их длительности, что затрудняет оптимизацию по спектральному составу. 8.4.3. ИНВЕРТОРЫ с ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СЕКЦИЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Формирование ступенчатого, аппроксимирующего синусоиду выходного напряжения инвертора может быть выполнено путем разделения источника питания на секции, напряжения каждой из которых выбраны в определенном соотноше- НИИ с напряжениями других секцьй. Такой многосекционный источник выполняется либо в виде согласно-последовательно соединенных секций аккумуляторной батареи, либо в виде многоканального выпрямителя с согласно-последовательным соединением выходов каналов. Переклк>чение секций источника осуществляется с помощью дополнительных транзисторов, шунтированных встречно включенными диодами, для нормальной работы на нагрузку с любым cos фн. Можно выделить три группы инверторов данного клг1сса: с подключением отводов источника питания к питающим выводам выходной мостовой инверторной ячейки; с подключением отводов источника питания к выходным выводам указанной ячейки; с подключением отводов источника питания к точкам соединения последовательно включенных транзисторов в каждом плече моста указанной ячейки. Эти группы в дальнейшем обозначаются цифрами 1, 2 и 3 соответственно. Инверторы группы 1 можно, в свою очередь, разделить на три подгруппы: 1А - переключатель отводов соединен с одним из питающих выводов мостовой ячейки; 1Б - переключатель отводов соединен с обоими питающими выводами мостовой ячейки; IB - переключатель отводов соединен по каскадной (цепочечной) схеме. На рис. 8.24 показаны схемы группы 1. Переключатель отводов источника в общем случае (рис. 8.24, а) состоит из двух согласно-последовательно включенных транзисторов и Гг, точка соединения которых образует выходной вывод переключателя А, и через ключи переменного тока, например, в виде встречно-последовательно включенных транзисторов Гз, Ti и Г5, Ге и т. д. подсоединена к промежуточным отводам источника. Крайние переключаемые отводы соединены с коллектором Г] и эмиттером Гг. Между выводом переключателя А и начальным (непереключаемым) выводом источника включена мостовая ячейка на выходных транзисторах Тв\-Ге4. Все транзисторы инвертора шунтированы возвратными диодами. Число ключей переменного тока определяется числом промежуточных отводов источника. Например, при одном промежуточном отводе двухсекционный переключатель отводов П2 имеет вид, показанный на рис. 8.24, б, а при отсутствии промежуточных отводов односекционный переключатель П1 содержит только транзисторы Гь Гг (рис. 8.24, в). Каждая пара транзисторов, расположенных по диагонали мостовой ячейки, открыта в течение всего полупериода, а транзисторы переключателя отводов от--крыты поочередно в течение интервала формирования каждой ступени выходного напряжения по принципу системы +, О . При очередности переключения транзисторов Гг, Г3-Г4, Г5-Ге, Г7-Гз, Г, происходит ступенчатое увеличение напряжения Ua от Ui до U1 + U2+U3+ + Ui+U5. Число ступеней формируемого выходного напряжения Л^ст равно числу секций источника питания Л^секц, а число транзисторов Nt = 2{Nct+1). Для увеличения числа ступеней при данном числе секций источника применяют два переключателя отводов, выходы которых соединяют с обоими питающими выводами мостовой ячейки. Число ступеней выходного напряжения в данном инверторе (подгруппа 1Б) равно произведению числа входных выводов переключателей отводов. Например, в инверторе, показанном на рис. 8.24, г, где использо- go о SI  i ------- ]пь

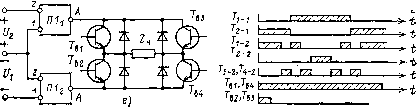

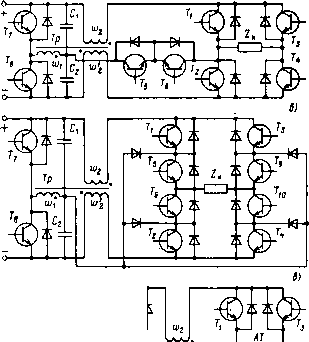

Рис. 8.24. Инверторы с подключением отводов источника питания к цепи питания выходной мостовой ячейки  Рис. 8.25. Инверторы с подключением отводов источника питания к выходным выводам мостовой ячейки к ! 1>1

¥77Л szzzzzzzzzzx. yzzzzzzzzzzl 77Л 77/777Л V7777. ваны двух- и односекционный переключатели Я2 и П\ (см. рис. 8.24, бив, соответственно) формируется шестиступенчатое напряжение (рис. 8.24, д). Алгоритм переключения транзисторов показан на данном рисунке, причем номер второго индекса в обозначении транзистора соответствует номеру переключателя отводов. Для формирования в данном инверторе пятиступенчатого выходного напряжения (одна ступень избыточная) можно считать близким к оптимальному соотношение напряжений секций f/i : f/2 : t/з: t/4 = 6 : 4 : 2 : 1. Еще большее число ступеней выходного напрялсения при данном числе секций источника питания может быть сформировано в схемах подгруппы IB, где односекционныепереключатели подключены к каждой секции источника [П.1]. Такие инверторы для двух, трех и четырех секций показаны на рис. 8.24, е-з соответственно, причем в двух последних переключатели отводов включены каскадно, т. е. вход последующего соединен с выходом предыдущего. Открывая в необходимой очередности транзисторы переключателей Я1 , выходному мосту можно подключать как порознь, так и совместно по две, три, четыре и т. д. согласно включенные секции источника питания. При этом в схемах на рис. 8.24, е, ж могут быть реализованы все указанные сочетания, т. е. сформировано соответственно трех- и шестиступенчатое напряжение, а в схеме на рис. 8.24,3 формируется восьмиступенчатое напряжение, так как секции U\ я Ui порознь не могут быть подключены к мостовой ячейке. В схемах группы 2 мостовая ячейка подключена к крайним выводам источника питания, а каждый промежуточный отвод источника питания соединен через ключ переменного тока с каждым из выходных выводов указанной ячейки (рис. 8.25) [8.31]. Число ступеней выходного напряжения в инверторах данной  Рис. 8.26. Инверторы с подключением отводов источника питания к точкам соединения последовательно включенных транзисторов в каждом плече мостовой ячейки группы равно числу ступеней инверторов подгруппы IB при двух и трех секциях источника и становится большим при четырех секциях и более. При трех секциях с соотношением напряжений Ui : U2: (/3= 1 : 4 :2 в инверторе на рис. 8.25, а формируется шестиступенчатое напряжение с равными амплитудами ступеней (кроме одной). При двух секциях с соотношением напряжений Ui: (/г=0.73 :0,27 в данном инверторе формируется трехступенчатое напряжение, содержащее высшие гармоники только с номером 12/С±1, где К=\, 2, 3. При формировании двухступенчатого напряжения с равными амиплитудами ступеней {Ui = Ui) может использоваться только один ключ переменного тока Ts-Гв (рис. 8.25,6). Алгоритм коммутации транзисторов данного варианта приведен на рис. 8.25, в. Упрощение схемы приводит к несимметричной нагрузке транзисторов мостовой ячейки (транзисторы Гз, Т4 нагружены больше, чем 7 i, Тг). Инверторы группы 3 содержат в каждом плече выходной мостовой ячейки согласно-последовательно включенные транзисторы, а к точкам соединения этих транзисторов подключены крайние выводы односекцнонного переклю*

О Z 6 8 10 N \ О Z Ч 6 8 W

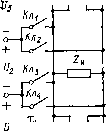

О Z Ч 6 8 W N О Z Ч 6 8 10 N Рис. 8.27. Основные показатели инверторов по рис. 8.24-8.26 чателя отводов (см. рис. 8.24, в), средний вывод которого соединен с отводом источника питания (рис. 8.26, а. б) [8.32]. Чис/10 ступеней выходного напряжения при данном числе секций источника в инверторах группы 3 равно числу ступеней в инверторах группы 2. Например, При двух секциях и соотношении напряжений (/,: (/2 = 0.73 :0,27 формируется трехступенчатая кривая, содержащая высшие гармоники только с номером 12/С± rfcl. путем коммутации транзисторов по алгоритму, указанному на рис. 8.26,е. Число переключателей отводов в данных инверторах равно 2(Л/евкц-1), а число последовательно включенных транзисторов в плече мостовой ячейки Л'ееьц. Характерная особенность инверторов данной группы - сниженное напряжение на всех транзисторах по сравнению с напряжением источника питания. Если одновременно открывать несколько транзисторов плеча мостовой ячейки, т. е. формировать выходное напряжение с меньшим, чем позволяет структура, числом ступеней, то часть транзисторов переключателей будет выполнять лишь функции выравнивания напряжения на закрытых транзисторах и они могут быть взяты маломощными (рассчитанными только на обратный ток закрытого силовою транзистора) либо вообще отсутствовать [8.33]. Для сопоставления рассмотренных групп и подгрупп инверторов на рис. 8.27 построены зависимости числа секций источника Л^секц, числа транзисторов (и дио- n07 i

fadn

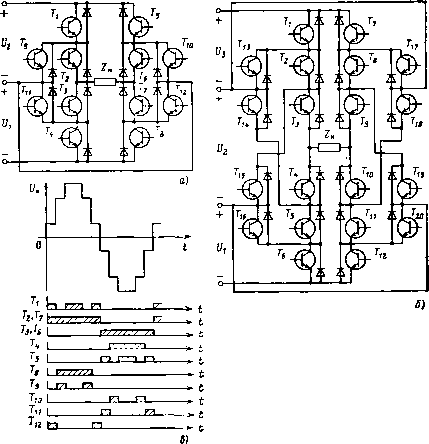

Рис. 8.28. К расчету тока входных лонденсаторов в инверторах с переключением секций источника питания дов) Л^т, суммарной расчетной мощности транзисторов 2Pt и суммарного среднего падения напряжения в силовой цепи DAL/ от числа ступеней выхидыого на-пряжения Л^ет- При расчете 2Рт* принималось, что максимальное значевие гока каждого транзистора равно максимальному значению тока нагрузки (общий случай, когда со5фв=01). При расчете 2А£/ принималось: созф* !, падение напряжения на диоде равно 1 В, а на транзисторе 0,5 В. Для заданного числа ступеней выходного напряжения каждый вариант инвертора имеет преимущества по сравнению с остальными в том или ином аспекте. Инвертор подгруппы 1А имеет минимальное число транзисторов при двух секциях источника питания. Инверторы подгруппы 1Б - минимальное число транзисторов при трех и бдее секциях источника. Инверторы подгруппы IB требуют минимального числа секций источника при относительно малой суммарной расчетной мощности транзисторов, а при двух секциях имеют минимальное число транзисторов. Инверторы группы 2 имеют максимальный КПД (минимум 2Л£/) в минимальное требуемое число секций источника при огносите-тьно малом числе транзисторов. В инверторах группы 3 напряжение на каждом транзисторе схемы меньше напряжения источника питания тем в большее число раз. чем больше число ступеней выходного напряжения, а именно при Лст=3, б, 10 соответственно в 1.5; 2,5 и 3,5 раза. Поэто.чу применение таких инверторов предпочтительно при повышенном входном напряжении, когда одновременно с формированием ступенчатого напряжения решается задача выравнивания напряжения на постедовате.тьно включенных транзисторах. Насчет максимальных, действующих и средних значений токов транзисторов в диодов проводится путем интегрирования участков синусоиды тока нагрузки по методике, приведенной в гл. 3, с учетом интервалов открытого состояния данного транзистора (диода) и cos фн. Если источник питании имеет большой внутренний импеданс Z.ci и (или) одностороннюю проводимость, го каждая секция источника шунтируется входным конденсатором C, сз (рнс. 8.28,а). Ток конденсатора /с1 крайней секции является переменной составляющей тока tai, потребляемого от этой секции, а ток конденсаторов остальных секций является суммой переменных составляющих токов, потребляемых от всех предыдущих секций. Диаграммы для определения тока конденсатора в инверторе группы 2 с трехступенчатым выходным напряжением для примера показаны на рис. 8.28,6 для со$ф* = = 1. 8.4.4. инверторы с комбинацией принципов деления и суммирования напряжения В инверторах, показанных на рис. 8 29 (8 34], формируется двухступенчатое основное напряжение с равными амплитудами ступеней Uc (рис. 8.29, а), которое суммируется по цепи питания с дополнительным напряжением (/доа шестикратной частоты, причем на интервале нулевой паузы (/осв суммирование не производится, а на интервале первой ступени (Уосв суммируется половина напряжения (/доп-При соотношении амплитуд напряжений (/доо и (/осн, указанных на рис. 8.29, а, напряжение на нагрузке имеет трехступенчатую форму с высшими гармониками только с номерами 12к±1. Напряжение (/осн формируется основными инверторами, в которых потенциал средней точки источника питания образуется с помощью конденсаторного делителя на два ci, сг (рис. 9.29, б, в) или с помощью автотрансформаторного де.1и-теля с Лтр=0,5, работающего на повышенной частоте (рис. 8.29,г). В перво-м случае нагрузка включена в диагональ выходного моста, а один или два ее вывода соединены через ключи переменного тока с выходом конденсаторного делителя, а во втором случае введен дополнительный полумост (транзисторы 7*5, Ге). а нагрузка включена между отводом от средней точки автотрансформатора и выходом этого полумоста. Б схеме на рнс. 8.29, в функции ключей переменного тока ±jn-jn~TJ~LJn rL ji/Z ZtC iot схемы (Tg наpuc.B.29,S\Te [  h I L Is 15 Тя ТП Гт Tj Tg t~~\ Рис. 8.29. Инверторы с использованием комбинации принципов деления и суммирования напряжений выполняют транзисторы Ts, Ts, Т9, Тю, включенные последовательно в плечи моста, благодаря чему уменьшается напряжение на транзисторах. Дополнительное напряжение формируется отдельной мостовой (в схеме на рис. 8.29, г) или полумостовой ячейкой (в схемах на рис. 8.29, б, в) и вводится с помощью трансформатора Тр в положительн>то и отрицательную цепн питания основного инвертора. Благодаря такому включению обмоток w2 и а'2 на интервале формирования первой ступени пocweдoвaтeльнo с цепью нагрузки вводится только половина напряжения f/доп, а при формировании нулевой паузы напряжение f/доп исключался из цепн нагрузки. Алгоритм ком.мутации транзисторов в схемах на рис. 8.29, б, в показан на рис. 8.29, а. Коэффициент трансформации трансформатора Атр = Ш2/ш, = 02/1 = =0,072. При со5фн=1 расчетная мощность трансформатора Ртр.=0,094, т. е. не превышает 10 % мощности нагрузки. Так как рабочая частота трансформатора в 6 раз больше выходной частоты инвертора, габаритные размеры и масса трансформатора невелики и его роль может выполнять трансформатор вспомогательного блока питания цепей управления. Рабочая частота автотрансформатора в схеме на рнс. 8.29, г может быть выбрана любой, кратной выходной частоте, например десятки килогерц. Комбинация принципов деления и суммирования напряжения в многоячейковых инверторах позволяет использовать положительные стороны того и другого принципа и уменьшить массу и габаритные размеры инвертора при заданном качестве выходного напряжения. Глава девятая ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ 9.1. СОСТАВНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРЫ 9.1.1. трехфазные инверторы, состоящие из трех однофазных Трехфазный инвертор может быть выполнен в виде трех однофазных инверторных ячеек, соединенных по цепи питания параллельно, а по выходу - в звезду или треугольник. Цепи управления транзисторами ячеек подключаются к выходам блока управления БУ, содержащего расщепитель фаз, тактируемый импульсами задающего генератора тройной частоты. В простейшем виде этот блок является цифровым распределителем импульсов на три и обеспечивает синхронную работу ячеек с взаимным фазовым сдвигом в 120 эл. град. Мощность каждой ячейки равна одной трети выходной мощности инвертора. На рис. 9.1 показаны примеры такого построения инвертора на ячейках нулевого типа (рис. 9.1,а), полумостовых (рис. 9.1,6) и мостовых (рис. 9.1, в). Если выходная трехфазная сеть не требует выведения нулевого провода, например, при автономном питании только трехфазных симметричных нагрузок, то выходной фильтр для формирования синусоиды целесообразно выполнить общим для всех трех фаз в силу того, что в линейном напряжении трехфазных инверторов ав-

|

Как выбрать диван  История мебели  Стили кухонной мебели  Публикации  Инверторы  Приемники |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||