|

|

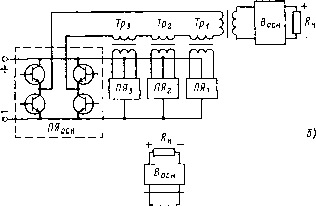

Главная » Типовые схемы инверторов 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 38 в отличие от многотактных схем, рассмотренных в § 7.3, схемы с трансформаторным делителем напряжения имеют только один дроссель, индуктивность которого может быть уменьшена в несколько десятков раз без опасности перехода в режим прерывистых токов дросселя и практически без увеличения токов транзисторов вследствие того, что пульсация тока дросселя А/ь уменьшена в Na раз. Поэтому габаритные размеры дросселя суи;ественно уменьшены, а в ряде случаев его роль могут выполнять индуктивности рассеяния обмоток трансформаторов. Соответственно уменьшению AIl уменьшены и габаритные размеры транзисторов, а введение дополнительных уравнителей токов между ячейками не требуется. Схема на рис. 7.9, б, выполненная на ячейках вольтодобавочного типа, отличается от схемы на рис. 7.9, а расположением входных и выходных выводов, а также диодов с транзисторами. Принцип работы схемы не нарушается (см. рис. 7.7) и отличается тем, что напряжения t/ф и Un взаимно переставляются. Поэтому коэффициент по напряжению данного преобразователя ku = UJU, = 1/(1-у) при изменении у от О до 0,75. 7.5. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С СУММИРОВАНИЕМ ВЫХОДНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ Типовая схема преобразователя с суммированием выходных напряжений, выполненная на преобразовательных ячейках с отдельным выходным трансформатором и с последовательным соединением вторичных обмоток трансформаторов всех ячеек, показана на рис. 7.10, а. Преобразовательные ячейки, работающие синхронно и синфазно, соединены по входу параллельно, а по выходу последовательно и через общий выпрямитель В соединены с нагрузкой Ra. Выходное напряжение преобразователя U является алгебраической суммой выходных напряжений Uqch основной ячейки ПЯош и Uipon, /гдоп, t/л-доп дополнительных ячеек ЯЯь ЯЯг, ПЯN соответственно. Если дополнительные ячейки выполнены по мостовой схеме или по любой из схем на рис. 3.4, обеспечивающих замыкание накоротко первичной обмотки выходного трансформатора, то ячейка может быть исключена из контура суммирования и может быть pea-, лизована система +, О, - , или +, О . Если дополнительные ячейки выполнены не по мостовой схеме, а по любой из простейших схем на рис. 3.1, то в преобразователе на рис. 7.10, а реализуется система - . При включении выходов дополнительных ячеек согласно или встречно или замыкании накоротко первичной обмотки выходного трансформатора осуществляется ступенчатое регулирование выходного напряжения преобразователя t/ в процессе изменения входного напряжения Un- Для обеспечения равномерности уровня сту-

TpOCH

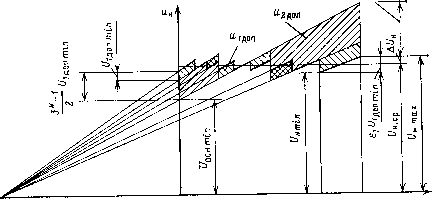

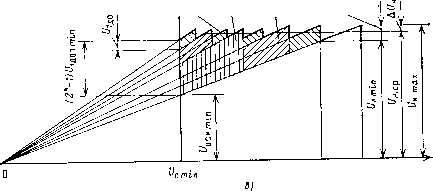

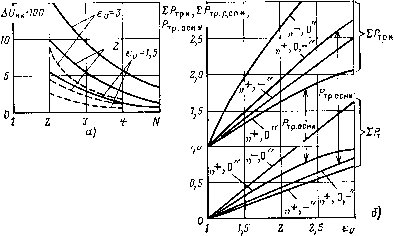

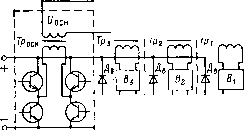

nrv-ч /7 Яг  -доп здоп гдоп lUijxonmir.  Рис. 7.10. Преобразователь с суммированием выходных напряжений ячеек и диаграммы, поясняющие его работу пеней (глубины зон регулирования) соотношение выходных напряжений дополнительных ячеек /1доп: >2доп: >здоп в системе -f-, О, - выбирается по закону троичного счета, т.е. 1 : 3 :9..., а в системах +, - и О - по закону двоичного счета, т. е. 1:2: 4... Чем больше число дополнительных ячеек Л^, тем меньше уровень (амплитуда) ступени регулирования. Для определения расчетных соотношений воспользуемся диаграммой зависимости выходного напряжения преобразователя от входного, показанной на рис. 7.10, б, в для систем О, - и -f, О соответственно. Так как каждая из ячеек нерегулируемая, ее выходное напряжение прямо пропорционально входному. Выходные напряжения дополнительных ячеек Uion, U2non, Unou (показаны разной штриховкой) суммируются или вычитаются из выходного напряжения основой ячейки Уосн- Из рис. 7.10,6, в следует, что минимальное напряжение первой ячейки 1Доптгп = inrnax - nminVl = птах iU - ei)/£U i. (7.21) Кратность изменения входного напряжения ei можно определить, приравняв минимальное напряжение на нагрузке Unmin в режимах Unmin И 8] Unmin- Для системы -f-, О, - (рис. 7.10,6) из уравнения ocnmin + - 1) 1Доптт/2 = HmaxJU С учетом (7.21) и того, что ocHmin = BmaJU + (З^ - 1 ) f/i3onmm/2 (7.22) получаем ]/(3/2 1 )2 + (3 - 1) - (3/2 - 1). (7.23) Для системы +, О (рис. 7.10,6) аналогичным путем с учетом того, что ocnmin = HmaJU , (7.24) получаем е,=У (2-1 - 1)2 + (2л^ - 1) 8 - (2л^-1 - 1). (7.25) Для системы - значение напряжения Uiponmin вдвое меньше значения, определяемого по (7.21), так как амплитуда ступени регулирования Un равна двум значениям выходного напряжения первой ячейки при ее переключении со встречного включения на согласное или наоборот. Значение кратности 8i для этой системы определяется из (7.25). Относительная нестабильность выходного напряжения преобразователя н* ~ {нтах HmJn)/2t/jj.cp = 1Доптггг^1 + н*)/2/нтах откуда с учетом (7.21) А^ * = (еи - Si)/(8t/ + 8,), (7.26) а относительное значение выходного напряжения первой ячейки 1доп* ==/1доп^гп н.ср=2А^/н*/81 для системы +, О, - и +, О ; 1доп* aJi ДЛЯ системы -(-, - . ) (7.27) На рис. 7.11, а показана зависимость нестабильности выходного напряжения Af/н* от числа дополнительных ячеек Л^, построенная с помощью (7.25) и (7.26) для различных кратностёй ги (сплошные линии - для систем -(-, О и -(-, - , штриховые - для системы -(-, О, - ).  г п \ Рис. 7.11. Зависимость нестабильности выходного напряжения преобразователя на рис. 7.10, а от числа дополнительных ячеек (а) и зависимость расчетной мощности трансформаторов этого преобразователя от кратности регулирования напряжения (б) Из рис. 7.11,а следует, что, например, при кратности ги=2 для получения заданной нестабильности выходного напряжения около +5 % достаточно трех ячеек в системах +, О и -[-, - и двух ячеек в системе -(-, О, - , а для получения нестабильности около ± (2-3) % достаточно соответственно четырех и трех дополнительных ячеек. Для уменьшения числа дополнительных ячеек при заданной нестабильности выходного напряжения первую ячейку (как наименее мощную) выполняют регулируемой, используя принципы линейной или ключевой (релейной или ШИМ) стабилизации [7.9]. При этом на выходе преобразователя включается фильтр, одновременно сглаживающий провалы напряжения при переключении любой из ячеек. Определим расчетную мощность трансформаторов. Выходные напрялсения дополнительных ячеек в режиме Unmin- = 3 ~/1доц# для системы +, О, - ; и =и и пдоп* = 2 t/on для остальных систем, (7.28) где п - номер ячейки. Ток вторичной цепи всех трансформаторов равен току нагрузки /н. Поэтому расчетная мощность трансформаторов максимальна в режиме Unmax и равна (в относительных единицах) тр.осн* ~ Ртр.осн'н.срн ~ осн*С/ 29) трпдоп* ~ ПДОП*У' ) Относительное напряжение основной ячейки с учетом (7.22) и (7.24) t/ocH* = (1 + At/ ,)/8t; + (3 - 1) U,,J2- (7.30) t/ocH* = (1 + Ш,)1ги + (2 - 1) /,доп*; . (7.31) t/ocH. = (1 + AfH*)/8c;. (7.32) соответственно для систем +, О, - , +, - и --, О . Сумма расчетных мощностей трансформаторов дополнительных ячеек также максимальна в режиме Unmax и с учетом (7.28) р' .вна 2 /.р.доп* = 2 /.доп*е^ = (3-1)1Доп.% . (733) 2Рхр.доп* = (2-1)/1доп*еа (7.34) соответственно для систем +, О, - и +, - . В системе +, О , как следует из рис. 7.10, в, трансформаторы дополнительных ячеек отключаются при напряжениях питания, меньших Unmax И соответствующих некоторым значениям кратно-стей 81, 82, 83. Эти значения определяются из рис. 7.10, в по формуле 8,8t;/(l+2 -t/, ,8). (7.35) с учетом (7.29) и (7.35) суммарная мощность трансформаторов дополнительных ячеек 2 1 + 1/2 -1доп* С/ - ( тр.доп* ~ По (7.29) - (7.36) рассчитаны значения Ртр.осн и 2Ртр.доп при разных 8и при типовом значении N - 2 для системы -f-, О, - и М - Ъ для остальных систем, показанные на рис. 7.11,6. Наименьшую мощность трансформаторов дополнительных ячеек имеют системы -К - и +, О, - , а наименьшую мощность основного трансформатора и суммарную мощность всех трансформаторов - система +, О . Отмеченная положительная особенность системы +, О пропадает в тех случаях, когда выходное напряжение преобразователя близко к входному и основная ячейка любой системы может быть выполнена с бестрансформаторным или автотрансформаторным выходом либо когда вторичные обмотки трансформаторов дополнительных ячеек включены в цепь первичной обмотки трансформатора основной ячейки. Токи транзисторов всех ячеек не изменяются при изменении входного напряжения и определяются произведением тока нагрузки на коэффициент трансформации трансформатора тр.осн ~ ocHminnmin ~ ocniiUmax] 1 трпдоп ~ пдоаитах, J где kumax - максимальный коэффициент передачи преобразователя по напряжению. В соответствии с (1.8) относительное значение тока транзистора /тпдоп* ~тр7гДопптгп/н.сР ~ пДоп* ! ggj /т.оси* ~ осн*> ) 2/т* - осн* Доп* сх> (7.39) где ксх - коэффициент схемы, определяющий число транзисторов в ячейке (например, для мостовых ячеек kcx=4). Во всех системах суммарный ток транзисторов близок к kcx независимо от еи и Л^. Например, в рассматриваемых выше при расчете Ртр примерах 2/т*=3,75. Относительное среднее значение суммарного тока диодов выходного выпрямителя В (рис. 7.10, а) 2/д.осн* = Шитах. (7.40) В системах +, О - и +, - помимо диодов выходного выпрямителя необходимо включение возвратных диодов в каждой дополнительной ячейке. Ток в этих диодах максимален в режиме Unmax, когда закрыты транзисторы всех дополнительных ячеек и последние работают как выпрямители. Относительное среднее значение суммарного тока возвратных диодов при выполнении дополнительных ячеек по мостовой схеме /дпдоп* 2 ппоп*- (7.41) Для повышающего преобразователя, когда /Си7паос> (5ч-10), расчетная мощность диодов в системе +, О значительно меньше, чем в системах +, О, - и +, - В преобразователе системы -}-, О в режиме Unmax отсутствует циркуляция мощности с возвратом в источник питания и поэтому его КПД в этом режиме выше, чем в преобразователях систем +, О, - и +, - . Помимо рассмотренных систем алгебраического суммирования выходных напряжений известна система построения преобразователя О, - , основанная на вычитании напряжений дополнительных ячеек, работающих только в качестве выпрямителя [7.10]. В таком преобразователе (рис. 7.12, а) каждая дополнительная ячейка состоит из выпрямителя Ви В2, В^ возвратного диода Дв и коротящего транзистора Гкор. Первичные и вторичные обмотки Здоп I гдоп I Уудоп   7- TocH- □ch-J Tg-? 7-? W2 /l dch-4- Рис. 7.12. Варианты схем преобразователей системы О, - (а), с бестрансформаторной основной ячейкой (б) и с использованием автотрансформаторов (в) Трансформаторов ячеек Tpi, Тр2, Тр ..... взаимно меняются ролями и в контуре на входе выпрямителя Восн суммируются не выходные, а входные напряжения дополнительных ячеек. Проанализировав расчетные соотношения для данного преобразователя путем, аналогичным рассмотренному выше для схемы на рис. 7.10, а, можно установить, что для системы О, - остаются справедливыми выражения (7.21), (7.25) - (7.28), (7.31), (7.34), ;(7.37), (7.38) и (7.40). При этом в (7.39) коэффициент kcx=l, а выражение (7.41) для суммарного тока диодов надо умножить на 1,5 вследствие добавления диодов Дв. На рис. 7.11,6 построены зависимости расчетных мощностей трансформаторов для этой системы, из которых следует, что она уступает всем другим системам, особенно по расчетной мощности основного трансформатора. Поэтому основную ячейку целесообразно выполнить бестрансформаторной, а трансформатор Троов включить непосредственно на входе выпрямителя 5осн (рис. 7.12, б). При этом расчетная мощность Ртр.осн будет соответствовать мощности системы +, О , т.е. определяться по (7.29) и (7.32). Эту схему целесообразно использовать для уменьшения габаритных размеров основного трансформатора и в системах +, О, - и +, - [7.11]. При этом все полученные ранее расчетные соотношения для мощности трансформаторов дополнительных ячеек, транзисторов и диодов остаются справедливыми, а изменяются лишь коэффициенты трансформации этих трансформаторов, т.е. вместо (7.37) с учетом (7.21), (7.27) должно быть: трпдоп = =---7,-ДЛЯ системы + , осн* 2eJ{e - 8) + 2 - 1 трпдоп =-7,-ДЛЯ системы о, - ; трпдоп =---7,-:- ДЛЯ системы +, О, - . (7.42) С учетом (7.26), (7.27) и (7.42) коэффициент трансформации основного трансформатора н^1Доп. и 2+(2 -l)(8f;/8i-l) тр.осн- , - Umax тр.осн = kumax- , [ ,--- ДЛЯ системы 0, - ; тр.осн = kumax - Г -- ДЛЯ СИСТеМЫ (7.43) xpiflonnmin и 1 ДЛЯ системы + , - ; 2+2(2-1)(e/e-1; % + 2+(3- l) (V8i-l) +, о, - . Дополнительное положительное свойство схемы на рис. 7.12,6 состоит в использовании одного комплекта вторичных обмоток (только в трансформаторе Троей) при многоканальном выходе преобразователя. Габаритные размеры трансформаторов могут быть уменьшены, если в дополнительных ячейках использовать автотрансформаторы, как показано на рис. 7.12, в для системы +, - [7.12]. Первичная обмотка основного трансформатора, а также обмотки автотрансформаторов разделены на две одинаковые согласно включенные части. Коэффициенты трансформации автотрансформаторов (каждой половины) выбираются по (7.42), а трансформатора Гросн -по (7.43). Используя известное соотношение для расчетной мош.ности автотрансформатора и трансформатора: и - р IP - 1 b С учетом (7.28) и (7.34) получаем коэффициент уменьшения суммарной расчетной мощности трансформаторов дополнительных ячеек: Д пдоп* (1 - трпдоп) J ат = = 1 ;л^ Г ~Kvrns,ou. (7.44) n=N 2 - 1 2 пдоп*!/ Используя (7.25), (7.42) и принимая для примера ег/ = 2 и N = 2, из (7.44) получаем /гат=0,88, т.е. в преобразователе на рис. 7.12, в расчетная мощность дополнительных трансформаторов уменьшена на 12 % по сравнению с мощностью трансформаторов в схеме на рис. 7.12, б системы +, - При включении на выходе каждой ячейки выпрямителя и соединении выходов выпрямителей согласно-последовательно в цепи нагрузки получим преобразователь с многоячейковым выпрямителем и с суммированием напряжений по системе + , О в цепи постоянного тока (рис. 7.13, а). Работа данного преобразователя аналогична работе преобразователя, показанного на рис. 7.10, а, с тем отличием, что для переключения ячейки в состояние О закрываются все ее транзисторы и ток нагрузки проходит через выпрямитель ячейки транзитом. Если выпрямитель мостовой, то трансформатор данной ячейки при этом полностью обесточен, а если выпрямитель выполнен по нулевой схеме, то ток проходит только по вторичной обмотке, а потери в первичной обмотке и в сердечнике трансформатора отсутствуют. Расчетная мощность трансформаторов и транзисторов в данной схеме такая же, как в схеме на рис. 7.10, а системы -f. О , а расчетная мощность диодов увеличена в N+ \ раз. В варианте, показанном на рис. 7.13,6, все трансформаторы получают питание с выхода одного инвертора на транзисторах Toch-i-осн-4 - ь первичной обмотки трансформаторов дополнительных ячеек введены ключи переменного тока Кл1, Кл2,.... Клк, при размыкании которых соответствующая ячейка переводится в состояние 0. По сравнению со схемой на рис. 7.13, а данный вариант имеет уменьшенное число транзисторов в тех случаях, когда не требуется их параллельная работа, поскольку суммарный расчетный ток транзисторов увеличен и в соответствии с (7.28) и (7.36) при сх = 4 составляет 2/т* = 4f/ocH. + 6 (2- 1) [/1Д0П*. В преобразователе с многоячейковым выпрямителем, показанном на рис. 7.13, в [7.13], дополнительные ключи (транзисторы Гдопь Т'допа,Т'доп) перенесены в цепь постоянного тока, а выходы выпрямителя с этими транзисторами зашунтированы диодами Дши Дш2, miv. Такое включение позволяет использовать один силовой трансформатор Тр для всех ячеек, что упрощает устройство.

ШГ TZJ XJJ , п ji;- ГП СП СП гн-тТ I- I-1 i----1 осн ~т-f--т-Г~ 1 т-1 1 долг , 1 доп2 ,-, AonW М ЛЯпгн -г Тдоп 1г--ц доп1-1-ц Д0п2 -ц доп5 i-- ---1 Kl- М I ш 5 Рис. 7.13. Преобразователи с многоячейковым выпрямителем Число транзисторов в данной схеме еще меньше, чем в схеме на рис. 7.13,6, а суммарный расчетный ток транзисторов увеличен на N/kumax по сравнению с (7.39). В тех случаях, когда заданный уровень выходного напряжения близок R входному и не требуется гальваническая развязка выхода от входа, ячейка /7Яосн с трансформатором Трося и выпрямителем Восн в схе.мах на рис. 7.13, а-в исключается, а цепочка из последовательно соединенных выпрямителей Ви В^,... Bn и нагрузки подключается непосредственно к входным выводам преобразователя, т. е. образуется вольтодобавочный многоячейковый стабилизатор.

|

Как выбрать диван  История мебели  Стили кухонной мебели  Публикации  Инверторы  Приемники |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||