|

|

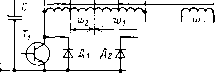

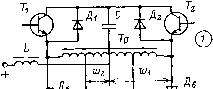

Главная » Типовые схемы инверторов 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 38 ного напряжения определяется соотношением витков первичной обмотки, т. е. l/wi: lfw2: Ifw. При работе на нагрузку смешанного типа, когда формируется прямоугольное выходное напряжение, ключи Клх-Кл4 выполняются в виде транзистора с согласно-последовательно включенным диодом [6.1]. Конденсатор подключается к обмотке выходного трансформатора через выпрямитель, диоды которого шунтированы встречно-включенными транзисторами, а во входную цепь последовательно включен дроссель L. Конденсатор в этой схеме выполняет две функции: прием реактивной энергии нагрузки переменно-  т * о Ъ--1 о о Рис. 6.3. Преобразователи с подключением отводов первичной обмотки выходного трансформатора к одному входному питающему выводу, а крайних выводов этой обмотки - к другому го тока и прием переменной составляющей потребляемого тока, обусловленной изменением задействованного числа витков первичной обмотки при коммутации ключей. Указанный выпрямитель для конденсатора может быть выполнен на двух ключах, подсоединенных к любой паре отводов первичной обмотки, или по мостовой схеме Ti-Г4, Д1-Д4 и подключен к отдельной или к вторичной обмотке (рис. 6.2,6) [6.2]. На рис. 6.2 показаны три возможных варианта подключения нагрузок переменного [Rhu Ru2) и постоянного токов {Янз), которые могут использоваться как порознь, так и одновременно. На рис. 6.2, в показан вариант с уменьшенным числом диодов, перенесенных в эмиттерную цепь ключей [6.3]. Однако разобщенность эмиттеров транзисторов данной схемы усложняет выполнение схемы управления ключами. На рис. 6.3 показаны схемы многозонных преобразователей, в которых крайние выводы первичной обмотки подключены к одному входному выводу, например минусовому, через транзистор, шунтированный диодом, а отводы первичной обмотки, расположенные симметрично относительно средней точки, в том числе и отвод от средней точки при нечетном числе отводов, - к другому, например плюсовому, входному выводу через переключатель отводов ПО, содержащий ключи переменного тока при формировании ступенчатого выходного напряжения (рис. 6.3, а) [6.4] или транзисторы с последовательно включенным диодом при формировании прямоугольного выходного напряжения (рис. 6.3,6) [6.5]. На рис. 6.4 показаны мостовые схемы, в которых каждый вывод первичной обмотки подключен к обоим входным выводам преобразователя. В схеме на рис. 6.4, а [6.6] первичная обмотка разбита на три секции, что позволяет получить шесть зон регулирования или ше-стиступенчатое напряжение. Если число зон ограничить тремя, то преобразователь выполняется по схеме на рис. 6.4, б [6.7}, а если двумя, то по схеме на рис.

/(/) 7, V Рис. 6.4. Преобразователи с подключением каждого вывода первичной обмотки выходного трансформатора к обоим входным питающим выводам 6.4, в. В этих схемах часть ключей заменена транзисторами, причем в схеме на рис. 6.4, в в одной зоне задействована секция Wi, а в другой - секции Wi и W2 одновременно. В схемах на рис. 6.4 имеется наименьшее по сравнению с ранее рассмотренными в этом параграфе схемами число выводов и наименьшие габаритные размеры трансформатора благодаря включению первичной обмотки по принципу мостовых схем. 6.2.2. РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТУПЕНЧАТОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ При формировании ступенчатого квазисинусоидального напряжения, питающего нагрузку переменного тока, например, с помощью инвертора по схеме на рис. 6.2, а минимальное задействованное число витков первичной обмотки (в секции между серединой и ближайшим отводом) Wn = UnWnfUn.m- (6.1) Промелсуточные отводы расположены так, чтобы ступени выходного напряжения аппроксимировали синусоиду, т. е. = Wn/sm {пт/2п) при наличии паузы на нулевом уровне; =; [iy,j/sin [л (2m-1)/4п] при отсутствии паузы на нулевом уровне где т - номер отвода (номер ступени), причем т=\, 2 /г где п - полное число ступеней (секции первичной обмотки). При переключении отводов изменяется приведенный к первичной обмотке ток нагрузки, что показано на рис. 6.5 на примере шестиступенчатого выходного (6.2)   y>-Y-\r> Orv--no-V-r-V- ГЧ-V-J Ч у у г 1 1

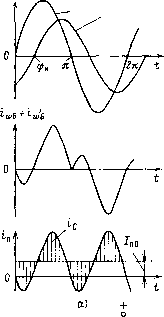

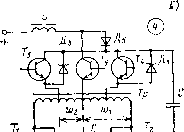

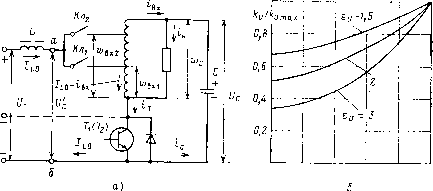

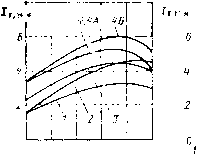

Рис. 6.5. Форма напряжения и тока секций первичной обмотки выходного трансформатора напряжения. Если принять, что ток нагрузки синусоидален, а коэффициент трансформации согласно (6.2) изменяется в пределах полупериода по синусоидальному закону, то приведенный к первичной обмотке ток h = in тр = /н.м krrpmax sin cot sin (сог - фн) или с учетом (6.1) и (6.2) ii = Sh [cos Фп - cos {2Ш - Фн)] / t/п (6.3) Форма тока первичной обмотки iwe + ie и потребляемого инвертором тока in для cos фн = 0,7 показана на рис. 6.5, а. Потребляемый ток имеет постоянную составляющую /пО* = С05фн (6.4) и переменную составляющую двойной частоты /п~* = cos (2сог? - Фн). (6.5) которая проходит через входной конденсатор. Поэтому действующее значение тока конденсатора в относительных единицах 1с =0,707 независимо от cos фи. В соответствии с (6.3) амплитуда тока, протекающего в первичной цепи, максимальна при со$фн = 1 и равна /t.ii.=2. Этот ток коммутируется транзисторами, подключенными к центральным отводам {Клй и Клв на рис. 6.5,6). Максимальный ток в других транзисторах протекает при cos фв=71. Ток ii протекает в течение всего полупериода только по центральной секции (а>в), а по остальным секциям он протекает только часть полупериода, что показано на рис. 6.5, в на примере шестиступенчатого выходного напряжения при cos фв = 1. Проведенные расчеты показывают, что мощность первичной обмотки данных схем увеличена в 1,2-1,26 раза, а с учетом выполнения первичной обмотки с отводом от средней точки мощность трансформатора в целом по сравнению с мощностью обычного двухобмоточного трансформатора - в 1,35-1,38 раза. в.2.3. РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ Использованные при расчете схемы показаны на рис. 6.6. При анализе приняты следующие допущения: частота переключения отводов трансформатора (частота коммутации транзисторов Гз-Ть) по меньшей мере иа порядок превышает выходную частоту преобразователя (частоту коммутации транзисторов Г], Гг);  As 7 ® ®  Рис. 6.6. Регулируемые преобразователи с выходным напряжением прямоугвль-ной формы обмотка, к которой подключена нагрузка, и обмотка, к которой через ключ№ Ti-Д], Гг-Лг подключен конденсатор С, имеют одинаковое число витков; нагрузка имеет параллельную схему замещения (см. рис. 3.2, а); все элементы идеальные, т. е. их сопротивление в открытом состоянии равно нулю, а в закрытом - бесконечности, потери мощности в элементах и ток намагничивания трансформатора также равны нулю; пульсации напряжения на конденсаторе и тока дросселя равны нулю (кроме случая расчета самого дросселя). Работа всех схем на рис. 6.6 может быть проанализирована с помощью обобщенной расчетной схемы, показанной на рис. 6.7, а. Штриховой линией показа-  О 0,2 0,и 0,6 0,8 у Рис. 6.7. Эквивалентная расчетная схема и регулировочные характеристики преобразователей, изображенных на рис. 6.6 но соединение входного вывода для схем на рис. 3.6, с, а сплошными линиями -> для всех остальных схем на рис. 6.6. В течение полупериода выходной частоты транзистор Т\ (Гг) (рис. 6.7, а) постоянно открыт, а ключи Кл\ и Кл коммутируются на повышенной частоте с периодом т, ступенчато изменяя коэффициент трансформации или напряжение на конденсаторе, приведенное к точкам а и б. Если обозначить wc число витков обмотки, к которой подключен конденсатор, а о^вх число задействованных на данном интервале времени витков со стороны входа (рис. 6.7, а), то на интервале Y . когда открыт ключ Кли коэффициент трансформации kypiwc/waxu а на интервале (1-у)х, когда открыт ключ Кл2, коэффициент Лтр2=а)с/а'в12. Используя условия равенства нулю среднего напряжения на дросселе L, получаем коэффициент передачи по напряжению преобразователя И кратность регулирования (диапазон изменения входного напряжения при ста-§нлизации выходного) С учетом (6.7) из (6.6) получаем регулировочную характеристику hlkumax=mU-y{U-% (6-8) показанную на рис, 6.7, б. Таблица 6.1 Формулы для определения

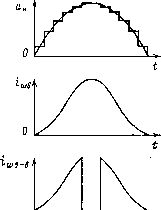

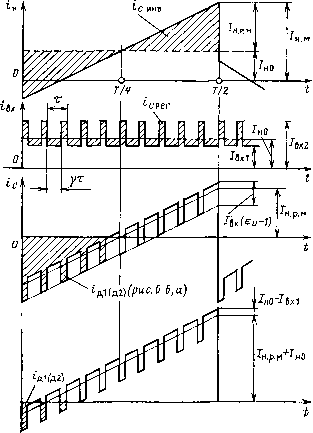

Характеристика нелинейна так же, как и для всех схем регулируемых преобразователей с входным дросселем (см. рис. 4.27, а). Сопоставив схемы на рис. 6.6 с обобщенной расчетной схемой на рис. 6.7, а, можно определить значения ггви, wb2, wc И, следовательно, iTpi, трг. ku и необходимое для заданной кратности ги соотношение витков обмоток n=wilw\ для каждого варианта (табл. 6.1). Вариант схемы 4А соответствует варианту включения конденсатора в схеме на рис. 6.6, г между средней точкой первичной обмотки и катодом диода д5, а вариант схемы 4Б - варианту включения конденсатора между средней точкой первичной обмотки и минусовым входным выводом (показано штриховыми линиями). Диаграммы токов схемы на рис. 6.7, а показаны на рис. 6.8. Ток нагрузки in имеет форму, показанную на рис. 3.2, а. Входной ток г'вх, поступающий в нагрузку через ключи Клх, кл2, на повышенной частоте изменяется по амплитуде в соответствии с .коэффициентами трансформации irpi и йтр2: BXl=W>TPi; BX2 = WTP2. (6.9) При этом принято, что ток /to не изменяется вследствие большого значения индуктивности дросселя.  Рис. 6.8. Диаграммы токов в цепях преобразователей на рис. 6.6 Переменные составляющие токов /вх и Ih, обозначенные соответственно icper и icHHE (заштрихованы на диаграммах), поступают в конденсатор и образуют ток ic- Постоянная составляющая тока /вх является постоянной составляющей тока нагрузки /но. Ток транзистора Ti (Гз) схемы на рис 6.6, а соответствует току конденсатора 1с, а остальных схем (6.10) и показан на рис. 6.8. Ток транзистора Гз (Г4) а схеме на рис. 6.6, г на интервале времени ух равен току конденсатора ic, а на интервале времени (1-у) х - току нагрузки 1н. С помощью диаграмм на рис. 6.8 могут быть определены значения токов и мощностей всех элементов. 14=*

О 0,2 0,4 0,6 coscp а)

1 Z 3 Си Рис. 6.9. Зависимость нагрузки транзисторов от коэффициента мощности и кратности регулирования в схемах на рис. 6.6 На рис. 6.9, а построены расчетные зависимости суммарного максимального тока всех транзисторов схемы от cos фн (при кратности регулирования ei7 = 2), из которых следует, что максимум установленной мощности транзисторов соответствует значению cos фн, примерно равному 0,8 (на рис. 6.9, а-г цифрами обозначены варианты схем). На рис. 6.9, б построены зависимости суммарного для всех транзисторов тока S/t.m* от кратности ги при со8фн=0,8. Напряжения на закрытых транзисторах определяются видом схемы и кратностью 817. Отношения напряжения Uq к Un max В зависимости ОТ Zxj ПО казаны на рис. 6.9, б. Максимальная коммутируемая всеми транзисторами мощность равна сумме произведений тока /т.м на напряжение С/кЭтах относительных единицах определяется формулой (6.II) что показано на рис. 6.9, г для со8фн=0,8. На рис. 6.10, а показана зависимость суммарного тока всех диодов различных схем при со8фн=1, а на рис. 6.10, б, в - зависимости тока конденсатора

Cft

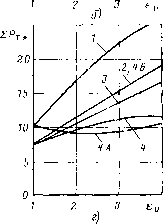

о 0,25 0,5 0,75 у Рис. 6.10. Зависимость нагрузки силовых элементов схем на рис. 6.6 от кратности регулирования, коэффициента мощности и коэффициента заполнения импульсов /с.=/(со8фи) для схемы на рис. 6.6, а и /срег*=/(ео-) при со8фн=1 для всех схем (на рис. 6.10, а, в-д цифрами обозначены варианты схем). Дроссель для всех схем имеет одинаковую расчетную мощность, соответствующую значению, определенному по (4.71), умноженному на cos фн. Типовые зависимости расчетной мощности трансформатора Ртр.=/(у) при ei7=2 и Ртр*=!{ги) при со$фи=0,8 приведены на рис. 6.10, г, д. Из сопоставления вариантов можно сделать следующие выводы. Наиболее простым вариантом схемы, содержащей минимум транзисторов и, следовательно, минимум выходов блока управления, является вариант 2 (рис. 6.6), а содержащей максимум транзисторов-вариант 1. Варианты 3 и 4, 4А, 4Б занимают в этом от-нощении промежуточное положение. Поэтому маломощные преобразователи целесообразно выполнять по варианту схемы 2. По статическим потерям в диодах и транзисторах, определяющим в значительной степени КПД преобразователя, наоборот, наилучшие показатели, т.е. максимум КПД, имеет вариант схемы 1, наихудшие -варианты 2 и 3, а. варианты 4, 4А, 4Б также занимают промежуточное положение. Это объясняется тем, что в варианте / потребляемый ток проходит через последовательно соединенные один транзистор и один диод (часть периода); в вариантах схемы 2 и 3 - через два транзистора и один диод, а в вариантах 4, 4А, 4Б тоже через два транзистора и один диод, но последний обтекается током только часть периода. Поэтому при низковольтном источнике питания или при большой относительной массе первичного источника предпочтение следует отдать варианту 1. По напряжению, приложенному к транзисторам, наилучшие показатели (минимум по отношению к напряжению питания) имеют варианты 4, 4А, 4Б (см. рис. 6.9, в), поскольку они приближаются к мостовым. Поэтому данные варианты предпочтительны при высоковольтном источнике питания. По суммарной массе преимущество того или иного варианта зависит от удельных показателей массы силовых элементов, прежде всего транзисторов и конденсаторов. Из рассмотрения зависимостей, показанных на рис. 6.9 и 6.10, можно сделать выводы, что наименьшую массу имеет вариант схемы 2, а затем масса силовых элементов увеличивается примерно в следующей последовательности вариантов схем: 4, 3, 4А, 1, 4Б. Вариант схемы 4Б может привлечь внимание разработчиков тем, что в нем минимальное напряжение на конденсаторе, а вариант 4А по сравнению с вариантом 4 имеет меньшую установленную мощность транзисторов при кратности регулирования ги>2 (см. рис. 6.9, г). 6.3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ СЕКЦИЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ ВЫХОДНОГО ТРАНСФОРМАТОРА 6.3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ Переключение секций вторичной обмотки осуществляется только ключами переменного тока, условно изображаемыми в дальнейшем в виде двухполюсного выключателя. Схемы преобразователей с переключением секций вторичной обмотки [1.2, 1.5] можно разделить на две группы: с согласным включением секций; с согласно-встречным включением секций. Варианты схем первой группы на примере девятизонного преобразователя показаны на рис. 6.11 и условно обозначены номерами, указанными в кружках (в тексте ссылка на номера схем дана без кружков). В варианте 1 (рис. 6.11, а) осуществляется переключение отводов с одного конца вторичной обмотки, в варианте 2 (рис. 6.11,6)-с обоих концов вторичной обмотки. В вариантах 5 и 4 (рис. 6.11, в, г) существляется согласно-последовательное подключение секций двоичного и троичного типов соответственно. Данные термины присвоены вариантам 5 и 4 вследствие того, что для относительно равномерной разбивки на зоны соотношение числа витков между секциями в варианте 3 выполняется по закону двоичного счета (7, 2, 4, 8...), а в варианте 4 - по закону троичного счета {1, 3, 9, 27...). Вариант 5 (рис. 6.11,) является комбинацией схем с переключением отводов и секций двоичного типа. Варианты схем второй группы показаны на рис. 6.12. В варианте 6 (рис. 6.12, а) дополнительные секции выполнены с отводом

|

Как выбрать диван  История мебели  Стили кухонной мебели  Публикации  Инверторы  Приемники |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||